鼻整形の失敗から学ぶ|医師が教える10の危険信号と対処法

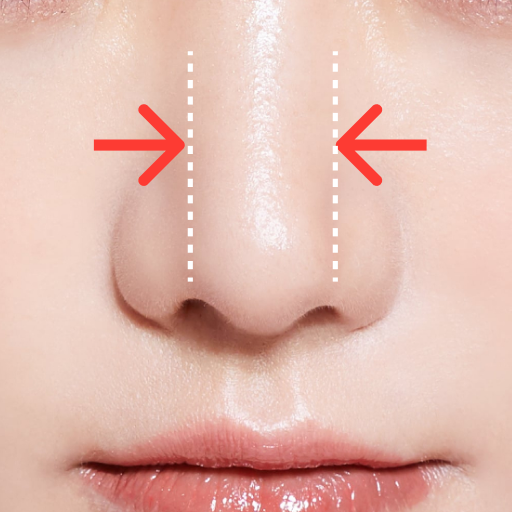

美容整形の中でも特に人気の高い鼻整形。顔の中心に位置する鼻は、わずかな変化でも顔全体の印象を大きく変えることができます。しかし、その一方で失敗のリスクも決して小さくはありません。

私は東京美専クリニックの院長として、これまで数多くの鼻整形手術を行ってきました。その経験から言えるのは、失敗を防ぐためには「危険信号」を事前に知っておくことが何よりも重要だということです。

本記事では、鼻整形の失敗から学ぶべき10の危険信号と、それぞれの対処法について詳しく解説します。これから鼻整形を検討されている方はもちろん、すでに手術を受けて不安を感じている方にも役立つ情報をお届けします。

鼻整形の失敗とは?医師が考える「失敗」の定義

まず、鼻整形における「失敗」とは何を指すのでしょうか。医師の立場から見ると、大きく分けて2つのタイプがあります。

1つ目は、医学的な合併症や技術的な問題による失敗です。感染や壊死、左右非対称などの明らかな医療上の問題が生じるケースです。

2つ目は、患者さんの期待と結果のギャップによる失敗です。手術自体は医学的に成功していても、患者さんが思い描いていた理想とは異なる結果になってしまうケースです。

実は、多くの「失敗」は2つ目のタイプに該当します。私の臨床経験では、医学的な合併症よりも、患者さんとの認識のずれによって「失敗した」と感じるケースの方が圧倒的に多いのです。

鼻整形は単なる「高さを出す」「小さくする」といった単純な手術ではありません。顔全体のバランスを考慮した繊細な手術です。だからこそ、事前の十分なカウンセリングと、医師・患者間の認識共有が何よりも重要になります。

鼻整形で後悔しないために知っておくべき10の危険信号

鼻整形を検討する際に、以下の10の危険信号に注意することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。これらは私が臨床現場で実際に見てきた事例から導き出したものです。

1. カウンセリングが短すぎる・医師が直接行わない

カウンセリングは鼻整形の成功を左右する最も重要なプロセスです。医師ではなくカウンセラーだけが対応したり、短時間で終わらせたりするクリニックには注意が必要です。

当院では、最初から医師が直接カウンセリングを行い、患者様の希望を丁寧に聞き取った上で、顔のバランスを考慮した適切な施術プランをご提案しています。カウンセリングに十分な時間をかけることで、術後の「イメージと違った」というギャップを防ぐことができるのです。

2. 術前のシミュレーションがない・曖昧

「どんな鼻になるのか」を事前に具体的にイメージできないまま手術を受けるのは危険です。しっかりとしたシミュレーションを行わないクリニックは避けるべきでしょう。

現代の美容外科では、3Dシミュレーションなどの技術を用いて、術後のイメージを視覚的に共有することが可能です。こうした技術を活用し、患者様と医師の間で明確なゴールイメージを共有することが重要です。

3. 医師の実績や症例写真が少ない・公開されていない

鼻整形は高度な技術と経験を要する手術です。医師の実績や症例写真が少ない、あるいは公開されていない場合は注意が必要です。

信頼できる医師は、自身の技術に自信を持っており、多くの症例写真を公開しています。様々なケースの症例写真を確認することで、その医師の技術レベルや得意とする施術スタイルを把握することができます。

4. 極端な低価格を謳っている

「格安」「激安」などの極端な低価格を謳うクリニックには警戒が必要です。適切な施術には、質の高い材料や設備、経験豊富な医師の技術が必要であり、それには相応のコストがかかります。

異常に安い価格設定の裏には、材料の質の低下、術後のフォロー不足、あるいは追加料金の発生など、何らかの問題が隠れている可能性があります。価格だけで判断せず、総合的な価値を見極めることが大切です。

5. 術後のアフターフォローが不明確

鼻整形は手術が終わってからが本当のスタートです。腫れや内出血の経過観察、万が一の合併症への対応など、術後のフォローアップは非常に重要です。

術後のサポート体制が不明確なクリニックは避けるべきでしょう。当院では24時間の相談窓口を設け、患者様の不安に寄り添う体制を整えています。術後の経過に不安を感じたときにすぐに相談できる環境があるかどうかは、クリニック選びの重要なポイントです。

鼻整形失敗の具体的事例と対処法

ここからは、実際によく見られる鼻整形の失敗事例と、それぞれの対処法について詳しく解説します。

6. プロテーゼの透け・ずれ

シリコンなどのプロテーゼを使用した鼻整形で最も多い失敗の一つが、プロテーゼの透けやずれです。皮膚が薄い方や、プロテーゼの挿入位置が浅すぎる場合に起こりやすい問題です。

プロテーゼの透けやずれが生じた場合、以下の対処法が考えられます:

- プロテーゼの再挿入(位置や大きさの調整)

- 自家組織(軟骨など)への置き換え

- 脂肪注入による被覆

特に最近では、プロテーゼを抜去して自家組織に置き換える修正手術や、マイクロCRF(濃縮脂肪注入)による修正が人気です。これらは人工物を使わないため、長期的に見て自然な仕上がりが期待できます。

7. 小鼻の形が不自然・左右非対称

小鼻縮小術や鼻翼挙上術を行った際に、左右の形や大きさが非対称になってしまうケースがあります。これは医師の技術不足や、術前のデザイン不足が原因であることが多いです。

対処法としては:

- 軽度の場合:ヒアルロン酸注入による調整

- 中等度の場合:小鼻の再形成手術

- 重度の場合:総合的な再建手術

非対称の修正は、元の状態よりも難しい場合が多いため、経験豊富な医師による慎重な対応が必要です。当院では、3D画像解析技術を用いて、左右対称性を細部まで検討した上で施術を行っています。

8. 皮膚の壊死・感染

最も深刻な合併症の一つが、皮膚の壊死や感染です。プロテーゼ挿入時に細菌が入り込んだり、血行不良が生じたりすることで起こります。

これらの問題が発生した場合は、すぐに専門医の診察を受ける必要があります。対処法としては:

- 抗生物質による治療

- プロテーゼの一時的または永久的な抜去

- 壊死組織のデブリードマン(除去)

- 皮膚再生治療

予防が何よりも重要であり、清潔な手術環境と適切な術後ケアが不可欠です。当院では、手術室の衛生管理を徹底し、術後の感染予防にも細心の注意を払っています。

鼻整形の失敗を防ぐための医師選びのポイント

鼻整形の成功は、医師選びに大きく左右されます。信頼できる医師を見つけるためのポイントを解説します。

9. 専門性と経験を重視する

鼻整形は高度な技術と経験を要する手術です。形成外科医や美容外科医としての基本的な資格に加え、鼻整形に特化した専門性と豊富な経験を持つ医師を選ぶことが重要です。

医師の経歴、所属学会、論文発表などの情報を確認することで、その医師の専門性を判断することができます。また、鼻整形の症例数も重要な指標となります。年間100例以上の鼻整形を行っている医師であれば、十分な経験があると言えるでしょう。

私自身、形成外科医としての基礎トレーニングに加え、美容外科領域、特に鼻整形に特化した研鑽を積んできました。専門性の高い医師は、複雑なケースにも対応できる技術と知識を持っています。

10. 患者の声と実績を確認する

実際に施術を受けた患者さんの声や、Before/After写真などの実績を確認することも重要です。特に、自分と似たような悩みを持つ患者さんの症例があれば、より具体的なイメージを持つことができます。

ただし、インターネット上の口コミは時に誇張されていたり、クリニック側が作成したものである可能性もあるため、複数の情報源から総合的に判断することが大切です。可能であれば、実際にカウンセリングを受けて、医師との相性や施設の雰囲気を確かめることをおすすめします。

当院では、患者様の同意を得た上で多数の症例写真を公開しており、実際の施術結果を透明に示すよう心がけています。

鼻整形の失敗修正に関する最新アプローチ

鼻整形の失敗修正技術は日々進化しています。ここでは、最新の修正アプローチについてご紹介します。

自家組織を活用した修正法

近年、プロテーゼなどの人工物による失敗を修正する方法として、自家組織(自分の体の一部)を活用するアプローチが主流になっています。

具体的には:

- 耳介軟骨移植:耳から採取した軟骨を鼻に移植する方法

- 肋軟骨移植:肋骨から採取した軟骨を使用する方法

- 側頭筋膜移植:こめかみの筋膜を使用する方法

自家組織は自分の体の一部なので、拒絶反応がなく、長期的に安定した結果が期待できます。特に、プロテーゼの透けやずれ、感染などの問題を修正する際に有効です。

当院では、患者様の状態に応じて最適な自家組織を選択し、自然で長期的に安定した結果を目指しています。

マイクロCRF(濃縮脂肪)注入による修正

もう一つの注目すべき修正法が、マイクロCRF(Concentrated Regenerative Fat)と呼ばれる濃縮脂肪を用いた方法です。

これは患者様自身の脂肪を採取し、特殊な処理を施して濃縮した脂肪を鼻に注入する方法です。プロテーゼの透けを隠したり、凹凸を修正したりするのに効果的です。

マイクロCRFのメリットは:

- 自然な質感と柔らかさ

- 長期的な定着率の高さ

- 炎症などのトラブルが少ない

特に、プロテーゼを完全に抜去した後の修正や、軽度の凹凸の修正に適しています。ただし、大きな変化を求める場合には、複数回の施術が必要になることもあります。

失敗から学ぶ:鼻整形を成功させるための心構え

最後に、鼻整形を成功させるための心構えについてお話しします。

理想と現実のバランスを取る

鼻整形において最も重要なのは、理想と現実のバランスを取ることです。芸能人やモデルの鼻を参考にするのは良いですが、自分の顔の骨格や皮膚の状態によって、実現できる範囲は異なります。

医師との十分なコミュニケーションを通じて、自分の顔に本当に合う鼻の形を見つけることが大切です。時に医師から「それは難しい」と言われることもあるかもしれませんが、それは失敗を防ぐための誠実なアドバイスと捉えるべきでしょう。

私の経験では、「自然な仕上がり」を希望される患者様が最も満足度が高い傾向にあります。周囲から「整形した?」と気づかれない程度の自然な変化を目指すことで、長期的な満足度も高まります。

焦らず慎重に進める

鼻整形は一度で完璧を目指すよりも、段階的に進めていく方が良い場合もあります。特に大きな変化を希望する場合は、一度に全てを行うのではなく、まずは基本的な形を整え、その後必要に応じて細部を調整していくアプローチが有効です。

また、術後の経過観察も重要です。鼻整形後は腫れが完全に引くまで半年から1年程度かかることもあります。最終的な結果を焦らず、医師の指示に従って経過を見守ることが大切です。

当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせた最適なアプローチを提案し、必要に応じて段階的な施術計画を立てています。焦らず、確実に理想の鼻に近づけていくことが、結果的には最も安全で満足度の高い方法なのです。

まとめ:鼻整形の失敗を防ぐ10のポイント

本記事では、鼻整形の失敗から学ぶべき10の危険信号と対処法について解説してきました。最後に、鼻整形を成功させるための10のポイントをまとめます:

- 医師による直接のカウンセリングを受ける

- 術前の具体的なシミュレーションを確認する

- 医師の実績と症例写真を十分に確認する

- 極端な低価格に惑わされない

- 術後のアフターフォロー体制を確認する

- プロテーゼの透け・ずれのリスクを理解する

- 小鼻の形の左右対称性に注意する

- 感染・壊死のリスクと予防法を知る

- 専門性と経験豊富な医師を選ぶ

- 患者の声と実績を総合的に判断する

鼻整形は、適切な知識と準備があれば、顔の印象を大きく改善できる素晴らしい手術です。しかし、安易な気持ちで臨むと、取り返しのつかない失敗につながる可能性もあります。

本記事が、鼻整形を検討されている方々にとって、より安全で満足度の高い選択をするための一助となれば幸いです。鼻整形に関するご相談や、より詳しい情報をお求めの方は、ぜひ東京美専クリニックにお問い合わせください。経験豊富な医師による丁寧なカウンセリングで、あなたに最適な施術プランをご提案いたします。

著者情報

東京美専クリニック院長 土田諒平

経歴

大分県出身

京都大学工学部物理工学科 卒業

奈良県立医科大学医学部 卒業

ハーバード大学医学部Joslin Diabetes Center 留学

奈良県立医科大学附属病院 勤務

近畿大学奈良病院 勤務

天理よろず相談所病院 勤務

東京美専クリニック 開業

東京大学医学部卒業後、大学附属病院にて形成外科・美容外科の臨床経験を積む。

その後、大手美容クリニックにて年間1,000件以上の施術を担当。

顔面のバランス分析や自然な仕上がりに定評があり、「美しさと調和」の美容医療を提案し続けている。

現在は東京・表参道にある東京美専クリニックにて、院長として診療・施術・カウンセリングを担当。

鼻整形、目元整形、輪郭形成、注入治療などを得意とし、幅広い年代の患者様に対応している。

本記事は、美容外科の現場で多くの施術・カウンセリングを行ってきた経験をもとに執筆しています。

インターネット上の不確かな情報ではなく、医学的知見・現場での実績に基づく情報提供を心がけています。

美容医療に不安を抱える方にもわかりやすく、正確な情報を届けられるよう努めています。

「美容整形は“変える”のではなく、“調和させる”もの」

あなたが本来持っている魅力を最大限に引き出すために、医学的知識と審美眼をもってサポートします。

どんなお悩みも、お気軽にご相談ください。